近年、さまざまな分野でのIT化が進んでいますが、デジタル技術を活用する小学校も増えています。

教育機関でのデジタルサイネージ活用は、教育環境の充実をサポートするものとして、さまざまな目的で導入されています。

しかし、いざ導入するとなれば「どのように活用すべきかわからない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、小学校でのデジタルサイネージ活用法を5つご紹介します。

目次

小学校でのデジタルサイネージ活用法5選

早速、小学校では、どのようなデジタルサイネージ活用法があるのかみていきましょう。

児童への情報発信

デジタルサイネージは、校内の行事や日々のお知らせを効率よく伝える手段として効果を発揮します。

たとえば、学校行事のスケジュールやクラブ活動の予定、緊急のお知らせなどを配信することで、正確でタイムリーに情報を共有できます。

児童への情報発信として活用する場合は、全校生徒が通る校舎の入口や、各教室の入口付近に設置するとよいでしょう。

来校者への情報発信

来校者に向けて、学校の基本情報や最新の活動内容をデジタルサイネージで配信することも可能です。

校舎の入口にディスプレイを設置し、学校の歴史や教育方針、児童たちの活動成果などを紹介することで、学校の魅力や日々の取り組みをアピールできます。

また、学校案内やイベントスケジュールを配信するのも一つの方法です。

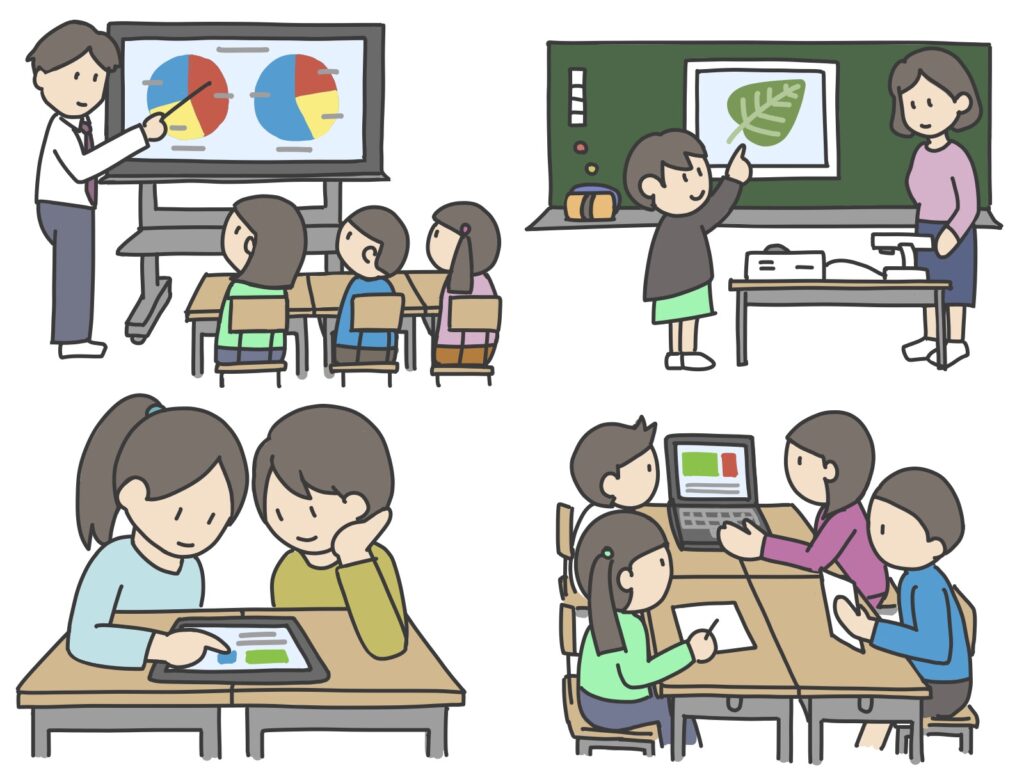

黒板のサポート役として活用

授業の補助教材として、デジタルサイネージを活用する学校も増えています。

たとえば、理科の授業では実験の映像を流しながら説明したり、社会科の授業では歴史に関する映像資料を流したりするのもよいでしょう。

デジタルサイネージで画像や動画などの視覚的な学びを増やすことで、直感的に理解しやすくなり、授業内容への興味を引き出す効果にも期待できます。

職員室での情報共有

職員室にデジタルサイネージを設置することで、教職員間の情報共有を効率化できます。

たとえば、日々のスケジュールや会議の予定、緊急連絡事項など、職員全員が知っておくべき情報を一つのディスプレイで表示することが可能です。

また、学校全体での取り組みの進捗状況を表示しておけば、一目で確認できるため、教職員同士の連携がスムーズになります。

熱中症予防や防災についての啓発

デジタルサイネージは、熱中症予防や防災に関する啓発にも活用できます。

気温や湿度のデータにもとづいて熱中症警戒アラートを表示し、外遊びや運動時の注意点を児童に知らせるなどの使い方も可能です。

また、児童が理解しやすいように防災に関する情報をアニメーションで伝えるなど、対象者にあわせてコンテンツを作成できるのも、デジタルサイネージの大きなメリットです。

まとめ

小学校でのデジタルサイネージは、行事案内や教職員同士の情報共有、熱中症や防災の啓発など、さまざまな活用方法があります。

柔軟性が高く視覚的に訴求しやすいことから、児童を含む小学校の関係者の間でのコミュニケーションを深められます。

小学校へのデジタルサイネージの設置を検討されている場合は、ぜひ『LED VISION OSAKA』までご相談ください。

用途にあわせて最適なデジタルサイネージをご提案いたします。製品の販売から設置、運用まで一貫してお任せいただけますので、お気軽にご連絡ください。

LED VISION OSAKAの詳細はこちらから